Medien

Nachhaltige Mobilität: Sind wir bald da?

Überall und nirgendwo: nachhaltig mobil

Ferne und Heimat, Entdeckerlust und Reisen als Lifestyle, hier die Gefahr überbordender Reiseaktivitäten, dort immer neue Ideen für das individuelle Unterwegssein: Übertreiben wir es mit der Mobilität? Ein Gespräch mit Stefan Gössling, Professor für nachhaltigen Tourismus und Mobilität an der Linné-Universität in Schweden, über die Risiken und Chancen der mobilen Gesellschaft.

Das Wichtigste in Kürze:

-

Der Drang, die Welt zu erkunden, ist evolutionär verankert. Ein Extrem ist dabei die Hypermobilität, die für häufig Reisende gesundheitliche Risiken birgt.

-

Nach den pandemiebedingten Einschränkungen zeigt sich ein Nachholeffekt im Reiseverhalten, der die ökologischen Belastungen verstärkt.

-

Eine Abkehr vom privaten Auto könnte die Lebensqualität in Städten erhöhen und einen notwendigen Wandel in der Mobilität unterstützen.

Das nächste Ziel immer im Blick

Ohne den Drang des Menschen, die Ferne zu erforschen, wäre die Erde nicht besiedelt worden, hätte es die Reisen von Marco Polo und James Cook nicht gegeben, wäre niemand ins All geflogen. Liegt es in unseren Genen, unterwegs sein zu wollen?

Der mobile Mensch besitzt da sicherlich ein evolutives Erbe. Die Menschheitsgeschichte ist die der Suche nach neuen Lebensräumen. Heute haben wir natürlich meist andere Motivationen, um uns zu bewegen. Beim Reisen ist das wichtigste Tourismussegment das des 3-S-Urlaubs – die Formel steht für „sun, sand and sea“ –, denn im Urlaub geht es vielen Menschen um Entspannung. Sport ist ein anderes wesentliches Motiv, der Skitourismus lockt jedes Jahr Millionen in die Wintersportgebiete. Soziale Gründe – Zeit mit der Familie zu verbringen, neue Menschen kennenzulernen – können im Hintergrund auch eine Rolle spielen.

Es ist also stets dieses Spannungsverhältnis von Sesshaftigkeit und Routine einerseits und der Lust zum Ausbrechen und zum Anderssein, das Menschen in die Welt hinaustreibt?

Grundsätzlich ja. Reisen beinhaltet eine Reflektion auf den eigenen Wohnort, etwa hinsichtlich Natur und Kultur. Ich sehe aber auch einen Hang zur Flucht aus dem Alltag. Wir sind stärker getrieben als vor zwanzig Jahren, Reisen werden kürzer, man hakt Destinationen ab. Schulabgänger brauchen fast selbstverständlich ein „gap year“. Wichtigstes Kriterium scheint dabei zu sein, möglichst weit zu reisen, Australien und Neuseeland sind ja sehr populär. Und natürlich spielen auch Statusgedanken in die Reisezielwahl. Man reist, um zu signalisieren, dass man ein interessanter Mensch ist. Wir haben in einer Studie schon 2016 zeigen können, wie wichtig diese Motive durch die sozialen Medien geworden sind.

Weniger ist mehr: Wenn Mobilität belastet

Es gibt aber auch jene, die nicht freiwillig reisen, sondern aus beruflichen Gründen mobil sein müssen. Sie haben unter dem Schlagwort „Hypermobilität“ darauf hingewiesen, dass häufiges Unterwegssein gesellschaftlich glamourisiert, seine Schattenseiten aber verschwiegen würden. Worin bestehen die und was sind die Konsequenzen?

Wer ständig unterwegs ist, der setzt sich diversen Gesundheitsrisiken aus. Dazu gehören Jetlag und Orientierungslosigkeit, soziale Verwerfungen in der Familie, aber oft auch die Folgen von schlechter Ernährung oder mangelnder Bewegung. Das ist gerade für Geschäftsreisende problematisch. Sehr bezeichnend fand ich die Aussage eines Schlafforschers, der den Jetlag mit Betrunkenheit verglich, mit entsprechenden Folgen für die berufliche Tätigkeit. In Erinnerung ist mir aber auch die Aussage eines Geschäftsreisenden, der von seiner Familie erzählte, die ihm immer fremder wurde – bis seine Ehe scheiterte. Jungen Mitarbeitenden wird eine hohe Bereitschaft zur Mobilität gern als Lifestyle verkauft, ältere verstehen die Konsequenzen, können sich dem permanenten Unterwegssein aber in ihren Management-Positionen schwer wieder entziehen. Notwendig sind die vielen Geschäftsreisen sicherlich nicht, das haben wir in der Pandemie gesehen. Die Wirtschaft ist auch ohne Flugreisen weitergelaufen.

Stimmt, die Coronapandemie hat Milliarden Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit beispiellos eingeschränkt. Doch dieser Einschnitt hatte keinerlei Einfluss auf das Mobilitätsverhalten?

Nein, wir registrieren eindeutig einen Nachholeffekt, es wird jetzt noch mehr gereist. Man hat das Gefühl, da ist noch etwas aufzuholen. Dabei war die Pandemie wichtig, um zu verstehen, wie problematisch gerade unsere Flugreisen für die Erderwärmung sind. Die Emissionen sanken damals um etwa 6 Prozent, vor allem weil es keinen Flugverkehr gab. 6 Prozent Emissionsminderung sind das, was wir jetzt jedes Jahr erreichen müssten, um die Erderwärmung zu stabilisieren. Ich bin skeptisch, ob das gelingen wird. Unter diesen Umständen sollten wir uns deshalb darauf einstellen, dass in 10 bis 15 Jahren das Zeitalter des Nichttourismus anbrechen wird. Immer mehr Länder werden aufgrund des Klimawandels nicht mehr zu bereisen sein – zum einen wegen extremer Wetterereignisse, in vielen Teilen der Welt aber auch, weil es dort keine soziale, ökonomische und politische Stabilität mehr geben wird.

In 10 bis 15 Jahren wird das Zeitalter des Nichttourismus anbrechen.“

Der hohe Preis moderner Mobilität

Angesichts solcher Szenarien wird sich auch die Frage nach dem Preis von Mobilität neu stellen. Wir wissen alle, dass er in Wirklichkeit weit höher ist als das, was wir für Flugtickets oder Benzin bezahlen. Aber wie könnte man diesen Kosten überhaupt gerecht werden?

Die meisten Menschen denken, dass sie geschröpft werden, wenn sie ein Auto kaufen und dafür dann Steuern und Abgaben zahlen müssen. Die Realität ist, dass ein Auto etwa in Deutschland im Schnitt mit mehr als 5.000 Euro im Jahr subventioniert wird – unter anderem weil die Kosten des Klimawandels nicht eingerechnet sind. Das gilt erst recht im Flugverkehr. Das ist ein Sektor, den es ohne Subventionen gar nicht gäbe. Für all diese Kosten muss aktuell die Allgemeinheit aufkommen.

Wie meinen Sie das?

Im Durchschnitt der letzten vierzig Jahre haben die Airlines etwa 80 Cent Gewinn pro Passagier erzielt – und das auch nur, weil Flugreisen subventioniert werden. Man zahlt in keinem Land der Welt Mehrwertsteuer auf internationale Flüge, man muss nicht für die Klimaschäden aufkommen, die man verursacht, der Staat finanziert viele Flughäfen, die keine Gewinne erwirtschaften. In Ländern wie Deutschland haben wir zwar so etwas wie eine CO2-Steuer, aber sie müsste rund zehnmal höher sein, um die geschätzten Mindestkosten der Schäden abzudecken, die durch die Emissionen entstehen. Wissenschaftlich ist das unstrittig. Es gibt auch zumindest auf EU-Ebene Ansätze, um Emissionen zu reduzieren – der Green Deal sieht ja ein klimaneutrales Europa bis 2050 vor. Doch bisher geht das alles nicht schnell genug, und es gibt zu viele Ausnahmen.

Wie wird der Verkehr von morgen aussehen?

Was das Auto betrifft und damit den Individualverkehr: In vielen Metropolen wird es langsam zurückgedrängt zugunsten neuer Mobilitätsformen wie Carsharing, E-Scooter und bald vielleicht auch Robocopter. Ist das ein Fortschritt oder provoziert das eher eine Art mobiler Überversorgung?

Die entscheidende Frage ist: Welche Verkehrsmittel können uns wirklich nützen? Heben wir alle in privaten Helikoptern ab, wird es eng im Luftraum über den Städten – um das zu verstehen, bedarf es nicht viel Fantasie. Vieles andere hängt tatsächlich davon ab, wie wir uns beim Auto entscheiden, denn hier stehen wir an einer Wegscheide: Behalten wir es, zumal wenn es künftig sogar automatisiert fährt, wird die Bindung ans Auto weiter wachsen, weil es ja noch bequemer wird. Verabschieden wir uns aber vom Privatauto und geben Rad, ÖPNV oder individualisierten Mobilitätsdienstleistungen eindeutig den Vorzug, würden diese Verkehrsträger schlagartig viel attraktiver – und in den Städten zudem Freiräume entstehen, die neu gestaltet werden können. Das würde nachgewiesenermaßen die Lebensqualität in den Städten massiv steigern.

Das klingt, als würden Sie trotz großer Probleme nicht nur pessimistisch auf die zukünftige Entwicklung der Mobilität blicken?

Gerade im urbanen Raum können wir durch eine neue Mobilität viel gewinnen, aber die Politik ignoriert die Fakten. Wir sehen, dass die Welt dort, wo Einkommen und Wohlstand steigen, dem Entwicklungsmodell der Industriestaaten folgt, etwa wenn es um den Besitz eines Autos geht. Die westliche Welt könnte ihrerseits ein Gegenmodell entwickeln, aber sie tut es nicht; wir reden über die Verkehrswende, doch ihre Vordenker kommen nicht zum Zug. Wie man sich bewegt, ist nebenbei bemerkt auch eine kulturelle Frage: Wird man mit dem Auto sozialisiert, fährt man Auto, wird man mit dem Rad sozialisiert, fährt man Rad. Es ist ja kein Zufall, dass in den Niederlanden bis zu 60 Prozent aller Fahrten in den Städten per Rad gemacht werden. Wandel ist also möglich. Aber dafür muss nicht nur die Verkehrsinfrastruktur umgestaltet werden, man müsste das auch erläutern und aktiv dafür werben, um bei den Menschen eine Welle der Unterstützung auszulösen.

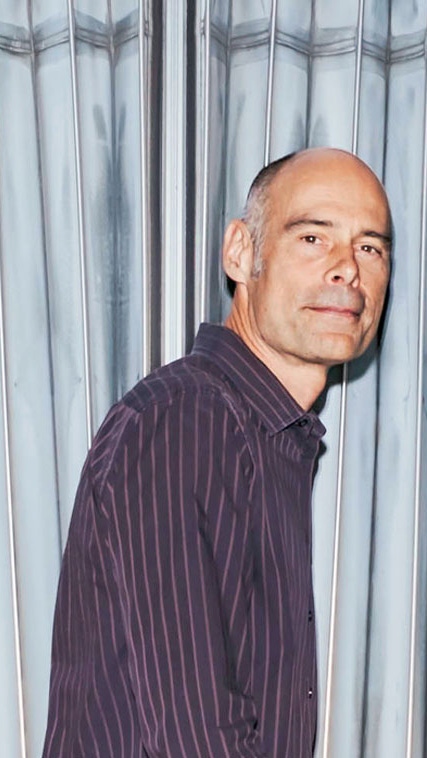

STEFAN GÖSSLING

ist Professor an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten in Kalmar und Lund in Schweden. Er forscht zu nachhaltigem Tourismus, Verkehr und Mobilität.