Medien

Hoch hinaus

Die Menschen zieht es in die Städte, Wohn- und Lebensraum werden knapp. Wie Städte in Zukunft über sich hinauswachsen und trotzdem lebenswert bleiben.

Stellen Sie sich einen sonnigen Morgen im Jahr 2050 vor. Sie befinden sich in einem Hochhaus. Aus den Panoramafenstern im obersten Stockwerk fällt Ihr Blick nach unten: Dort putzen Roboter die Fassade, nehmen Reparaturen vor. Weiter unten wird gerade ein neues Gebäudemodul in eine Fassadenöffnung geschoben. Es ist ein Urban-Farming-Element: Damit können direkt im Gebäude Gemüse angebaut sowie Fische und Hühner gezüchtet werden. Auf dem Dach wird Regenwasser gesammelt und Brauchwasser aufbereitet. Eine Gebäudemembran wandelt Kohlendioxid in Sauerstoff um, Solarmodule und Windräder produzieren Energie. Klingt verrückt? Nicht nach den Plänen des Architekturbüros WOHA, das sich das Hochhaus der Zukunft ausgedacht hat. „Wir denken, dass das ultimative, nachhaltige Gebäude ein autarkes Gebäude ist. Im großen Maßstab gedacht sollten wir selbstversorgende Städte anstreben“, sagt Richard Hassell, Mitbegründer von WOHA.

Das Architekturbüro mit Sitz in Singapur ist für seine tropisch-offene und nachhaltige Architektur vielfach preisgekrönt. Ein prägnantes Beispiel: Das Parkroyal on Pickering in Singapur, ein Hotel, das Architektur und Natur miteinander vereint.

Club der Megastädte

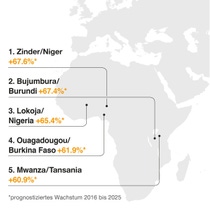

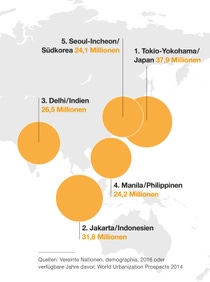

Wachsende Megastädte, Nachhaltigkeit, Lebensqualität: diese Themen beschäftigen Städteplaner und Architekten mehr und mehr. Mit rund 38 Millionen Menschen steht Tokio an der Spitze der Rangliste der bevölkerungsreichsten Städte, gefolgt von Delhi, Schanghai und Mexiko-Stadt. Die japanische Metropolregion gehörte schon 1950 zum damals exklusiven Club der Megastädte, mit nach Definition der Vereinten Nationen mehr als 10 Millionen Einwohnern. Einziges anderes Mitglied damals: New York, das mittlerweile nur noch an neunter Stelle rangiert. Heute gibt es weltweit über 37 Megastädte. Und künftig zieht es immer mehr Menschen in die Stadt: Bis 2030 wird es nach UN-Prognosen mehr als 43 Megacitys geben, die meisten in Entwicklungsländern.

Bis zu 2 Milliarden zusätzliche Wohnungen braucht die Welt in den nächsten 80 Jahren aufgrund der rasanten Verstädterung. Weil der Boden in den Städten nicht unbegrenzt verfügbar ist und immer kostbarer wird, ist Verdichtung das Wort der Stunde. „Die Zukunft der Menschheit beruht auf den Vorteilen, die eine vertikale Verdichtung der Städte mit sich bringt. Sie verringert den Flächenverbrauch und die Energie, die benötigt würde, um eine horizontal ausgebreitete Stadt zu bauen und zu unterhalten“, sagt Professor Antony Wood vom Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) in Chicago. Die gemeinnützige Organisation erforscht hohe Gebäude und deren Architektur. Das CTBUH-Büro befindet sich an einem geschichtsträchtigen Ort: Chicago gilt als Geburtsstadt des Bautyps Wolkenkratzer.

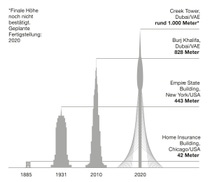

Nach einem verheerenden Feuer im Jahr 1871 und einem rasanten Anstieg der Bodenpreise strebten die Neubauten dort stetig in die Höhe. Möglich wurde dies durch hochbelastbaren Stahl. Absturzsichere Fahrstühle, von der Firma Otis 1853 auf den Markt gebracht, machten auch die oberen Stockwerke attraktiv. Höhenrekorde dank Stahlskelettbauweise wurden dann vor allem in New York aufgestellt. Heute ragen hier über 260 Gebäude mehr als 150 Meter in die Lüfte. Getoppt wird das nur von Hongkong mit etwa 350 solcher Wolkenkratzer.

Der aktuelle Rekordhalter aber steht in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten: der Burj Khalifa mit 828 Metern und 162 Stockwerken. Für solche extrem hohen Gebäude braucht es neben spezieller Ausrüstung wie Turmkränen und Superhochdruckpumpen auch die entsprechende Materialtechnologie für Beton.

Im Fall des Burj Khalifa gab es extreme Anforderungen an die Haltbarkeit: „Gefragt war hochfester Beton. Die Mischung musste eine Druckfestigkeit von 80 Newton pro Quadratmillimeter aufweisen – das ist dreimal druckfester als Beton, der üblicherweise für den Hausbau verwendet wird“, sagt David Bowerman, Regional Business Segment Manager bei BASF in Dubai, der das Burj-Khalifa-Projekt betreute. Zum Einsatz bei den insgesamt 175.000 Kubikmetern Beton kamen MasterGlenium-Produkte. „Das sind die einzigen Betonbeimischungen auf dem Markt, die die Anforderungen des Auftraggebers erfüllten. Sie sorgen für eine schnelle Festigkeit und können gleichzeitig bei Temperaturen über 45 Grad Celsius – in Dubai im Sommer keine Seltenheit – verarbeitet werden“, so der Beton-Experte. „Eine zusätzliche Herausforderung war, dass eine Pumpe vom Boden aus die Betonmischung auf über 600 Meter hochpumpen musste. Das war ein neuer Rekord“, sagt Bowerman.

Neuer Gigantismus

Innovative Lösungen machen den Weg in schwindelnde Höhen frei: Neben ultrafestem Beton zählen dazu spezielle Großbohrpfähle, mit denen die Super-Wolkenkratzer metertief in der Erde verankert werden. Und neuartige seillose Aufzüge, die auf Magnetschwebetechnik basieren, bringen die Bewohner blitzschnell in die höchsten Etagen der Megatürme.

Es sind nicht so sehr Statik oder Fundament, die die Höhe limitieren: „Die meisten Menschen denken, dass die Höhe eines Gebäudes durch technische Faktoren begrenzt wird, aber das ist nicht der Fall“, sagt CTBUH-Direktor Wood. Entscheidender sei vielmehr, ob man in der Lage sei, die finanziellen Mittel aufzubringen und die notwendigen Genehmigungen zu bekommen. Heißer Kandidat im Wettrennen um den Titel „höchstes Gebäude der Welt“ ist derzeit der Creek Tower. Er soll nach der Fertigstellung im Jahr 2020 in Dubai mithilfe der Betonzusätze von BASF etwa 1.000 Meter in die Höhe ragen. Die Baukosten für den Megaturm sind mit rund 1 Milliarde $ veranschlagt.

Neue Ideen für Wolkenkratzer

Das Hochhaus aus Holz, der grüne Wohnturm und der fliegende Wolkenkratzer

Die Zukunft der Menschheit beruht auf den Vorteilen, die eine vertikale Verdichtung der Städte mit sich bringt.“

Hochhausexperte Wood erwartet im Zuge der weltweiten Urbanisierung einen wahren Hochhaus-Boom. Der bisherige Rekord des Jahres 2016 von 127 fertiggestellten Gebäuden weltweit, die höher als 200 Meter sind, wurde bereits ein Jahr später mit 140 neuen Riesentürmen eingestellt. Die meisten davon entstanden in China. Wood ist überzeugt, dass Hochhäuser ideale Vehikel für die städtische Verdichtung sind. Allerdings nicht allein durch ihre Höhe, sondern indem sie mehrere Ebenen einer Stadt miteinander verbinden: „Dinge, die üblicherweise auf Bodenniveau angesiedelt sind – zum Beispiel städtische Infrastrukturen oder öffentliches Grün –, setzen sich idealerweise am und im Hochhaus fort, sodass das Gebäude zu einer Erweiterung der Stadt wird.“ Das Resultat: Vertikale, in die Höhe wachsende Städte, in denen Wohnen, Arbeiten und Freizeit Hand in Hand gehen. Angelegt sind die neuen Gebäude häufig als flexible Modulbauten, die einfach und kostengünstig an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden können.

Kleine große Sache

Für Städte mit extremer Wohnraumknappheit werden zum Beispiel ungewöhnliche modulare Mini-Lösungen entwickelt: Das OPod-Tube-Housing-Projekt des Hongkonger Architekturbüros James Law Cybertecture verwandelt Betonwasserrohre in Mikroapartments mit einer Wohnfläche von 9,29 Quadratmetern. Die Wohnröhren können nach Bedarf in die Höhe und Breite gestapelt werden.

Hongkong ist berüchtigt für Platzmangel und Wohnen auf engstem Raum. Hier hat auch der Begriff „Moskito-Apartment“ seinen Ursprung: winzige Wohnungen, die gerade mal groß genug für eine Stechmücke sind. In Japan oder Taiwan boomt ebenfalls der Bau von Mikroapartments, die noch die letzte Lücke füllen – ein Trend, der um die Welt geht. Micro-Living soll in den kommenden Jahren für Entlastung etwa in europäischen oder nordamerikanischen Großstädten sorgen.

Daraus resultieren oftmals neue Formen des Zusammenlebens, die auf weniger Privat- und mehr geteilte Räume setzen. Fehlender Platz wird nach außen verlagert. Gemeinschaftsflächen auf den Etagen und auf dem Dach gehören ebenso dazu wie Waschsalons oder Badehäuser. Die Zukunft des urbanen Lebens besteht im Teilen – nicht nur von Autos, sondern auch von privatem und öffentlichem Raum. Parallel kommt die Natur zurück in die Lebensräume der Zukunft. Schon heute sprießt Grün beispielsweise am spektakulären Tao Zhu Yin Yuan Tower in Taipeh und dem 2018 zum besten Hochhaus der Welt gekürten Oasia Hotel Downtown in Singapur. Das von WOHA entworfene Gebäude hat eine Gitternetz-Fassade aus rotem Aluminium, über das tropische Pflanzen das Hotel nach und nach in ein grünes Kleid hüllen. Ein Hingucker, der auch noch gut für das Mikroklima ist.