Medien

Nachhaltiges Möbeldesign

Design für die Ewigkeit: Was bleibt?

Es gibt viele Gründe, warum manche Möbel zu Design-Ikonen und von ihren Besitzern an die nächsten Generationen weitergereicht werden. Doch was macht gutes Design eigentlich genau aus? Und wie verändert der wachsende Anspruch an Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft die zeitlosen Klassiker, die doch dank ihrer Langlebigkeit die Nachhaltigkeit schon in sich tragen?

Auf einen Blick:

-

Designklassiker zeichnen sich unter anderem durch Ästhetik und hochwertige Materialien aus, was sie langlebig und ansprechend macht.

-

Der wachsende Anspruch an Nachhaltigkeit beeinflusst Möbeldesign und Produktionsprozesse.

-

Kunden wollen nicht nur Gegenstände erwerben, sie erwarten zunehmend Geschichten und Werte hinter Produkten.

-

Designklassiker entwickeln sich weiter, selbst ikonische Möbel können sich wandeln.

Wie gestaltet man Klassiker von morgen?

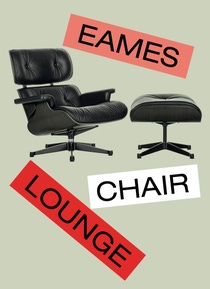

Das Prädikat „zeitlos“ ist der Ritterschlag für ein Möbelstück, von dem wohl viele Designer träumen. Mit einem Objekt eines Tages Menschen zu begeistern, die heute noch längst nicht geboren sind, ist jedoch keine leichte Aufgabe. Dass es möglich ist, beweisen die Designklassiker, die genau das geschafft haben: Ludwig Mies van der Rohes eleganter „Barcelona Chair“ zum Beispiel, dem man nicht ansieht, dass er in wenigen Jahren runde 100 wird. Oder der „Lounge Chair“ von Charles und Ray Eames, dessen Prototyp das amerikanische Designerpaar 1956 seinem Freund Billy Wilder übergab, damit sich der Regisseur komfortabel vom Hollywood-Trubel erholen konnte. Oder der schwungvolle „Egg Chair“, mit dem der Däne Arne Jacobsen 1958 den guten alten Ohrensessel ins Raumfahrtzeitalter katapultierte. Selbst wer sich nur am Rande für Möbeldesign interessiert, erkennt diese Klassiker schon anhand ihrer Silhouetten. Sie alle werden bis heute produziert, trotzen also allen Trends und Moden, zudem werden derartige Objekte häufig von ihren Besitzern an nachfolgende Generationen weitergegeben. Doch was macht einen Entwurf eigentlich zum Klassiker? Ist er damit tabu für jede Veränderung? Oder ändert auch ihn der neue Anspruch an Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft? Und was bedeutet es umgekehrt für Designer und Hersteller, dass sie nachhaltige Möbel auch heute zeitlos gestalten müssen, damit diese langlebig sind – und vielleicht selbst einmal zu Klassikern werden?

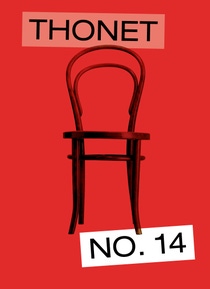

Einer, dem dies gelang, war der Kunsttischler Michael Thonet. Nachdem er und seine Söhne in den 1850er-Jahren in Wien begonnen hatten, unter Wasserdampf Buchenholz zu biegen und daraus einen leichten, stabilen und obendrein preiswerten Caféhausstuhl zu formen, kam allerdings niemandem in den Sinn, dass die Thonets damit so etwas wie das Urmeter aller Möbelklassiker geschaffen hatten. Doch ihr Stuhl „Nr. 14“ erfüllte alle Kriterien, an denen wir bis heute gutes Design messen: Eine Ästhetik, die das Auge auf Anhieb für das Objekt einnimmt. Eine Konstruktion, die hohe Funktionalität gewährleistet und obendrein durch das Weglassen jeden Ornaments besticht – weniger ist mehr! Und schließlich: hochwertige Materialien und ein perfektes handwerkliches Finish. Ob die Nachwelt eine Kreation dann ins Herz schließt und zum Klassiker adelt, steht natürlich nur bedingt in der Macht seines Urhebers. Doch für einen Gestalter, hat der deutsche Stardesigner Konstantin Grcic einmal betont, könne es nur den Anspruch geben, „Dinge zu gestalten, die eine Qualität haben. Die funktionieren, aber auch eine Schönheit besitzen, die dann zu einer Beziehung zum Objekt führt. Das erzeugt das Gefühl, dass man mit den Dingen lange leben will, sie pflegt, vielleicht auch repariert. Das sind alles Aufgaben, die wir erfüllen müssen.“

Von Klasse und Masse: Herstellung neuer Möbel

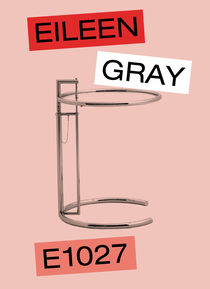

Schönheit, Langlebigkeit, Funktionalität – diese Eigenschaften zeichnen auch die Möbel-Ikonen aus der Hochphase der Klassischen Moderne nach dem Ersten Weltkrieg aus. Etwa den eleganten Chrom-Glastisch „E1027“, den die Irin Eileen Gray 1927 entwarf. Oder Le Corbusiers fellbezogene Chaiselongue „LC4“ von 1928. Und auch die Möbel, die Mart Stam, Marcel Breuer und Wilhelm Wagenfeld in den reformseligen Bauhaus-Zwanzigern für die Massenproduktion konzipierten. Was sie und andere Designer jedoch an Stahlrohrstühlen, innovativen Leuchten und Schranksystemen für kleine Wohnungen entwarfen, wurde letztlich nur in geringen Stückzahlen hergestellt – und war schon damals für breite Käuferschichten zu teuer. Erst mit dem Aufkommen der Möbel-Discounter ab den 1960er-Jahren wurde die Massenfertigung Realität. Allerdings mit dem Effekt, dass weder Hersteller noch Käufer dabei viel auf die Qualität oder gar die Langlebigkeit anscheinend preiswerter, letztendlich aber einfach nur billiger Möbel gaben, weshalb es nur wenige Klassiker in diesem Segment gibt. Was nicht lange hält, kann keine Design-Ikone werden. Bizarre Ausnahmen bestätigen die Regel: Das Sofa „Throw-Away“ von 1965 etwa trug die Wegwerfabsicht schon im Namen. Der Sitzblock bestand aus Schaumstoff mit Vinylbezug und wurde als Verschleißartikel propagiert, weil das Bewusstsein für Ressourcenverschwendung zu dieser Zeit noch nicht groß war. Ironie der Designhistorie: Mittlerweile zahlt man für dieses Sofa sowohl in fabrikneuer Luxusausführung – das heißt: mit Textil- oder Lederbezug, der sogar austauschbar ist – als auch als Vintage-Sammlerstück (denn einige Originale haben offenbar überlebt) Tausende von Euro oder Dollar.

Und heute? Wer mit seinen Möbeln ankommen will, muss außer in Ästhetik, Konstruktion, Funktionalität und Materialqualität in einer weiteren Disziplin punkten. „Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft werden zu einer Selbstverständlichkeit“, sagt einer, der es wissen muss: Christian Grosen, Chief Design Officer des Schweizer Unternehmens Vitra, einer der profiliertesten Design-Möbelhersteller der Welt. „Denn Geschäftsund Privatkunden interessieren sich immer mehr dafür, was sie eigentlich kaufen – was etwa in einem Produkt enthalten ist, welche Geschichte in ihm steckt. Sie wünschen sich immer häufiger auch eine Erzählung, ein Statement und nicht nur ein Möbelstück. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, bis jeder Einzelne und jedes Unternehmen gezwungen ist, nachhaltig und zirkulär zu handeln, denn dies erwarten die Kunden.“

Erhellende Einblicke in die Produktion

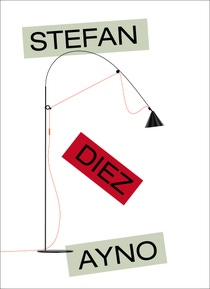

Die sich verändernden Ansprüche nicht nur an das Produkt, sondern auch für die Umstände, unter denen es entsteht, stellen auch neue Anforderungen an die Designer. Transparenz ist gefragt – wie im Fall der minimalistischen Leuchte „AYNO“, die der deutsche Gestalter Stefan Diez vor einigen Jahren für den Traditionshersteller Midgard entworfen hat: Die Leuchte wird weitgehend aus recyceltem Material hergestellt, kann von ihrem Besitzer ohne Werkzeug montiert und demontiert werden, soll ihn auch bei der Reparatur der Elektrik nicht vor Probleme stellen und lässt sich am Ende ihres Lebenszyklus fürs Recycling sortenrein in ihre Bestandteile zerlegen. Der Hersteller versichert zudem, dass die Materialien lokal beschafft werden, Transport und Logistik also nur einen geringen Fußabdruck hinterlassen.

Der Wille zur Transparenz treibt auch den Designer Nathan Yong aus Singapur an, der für filigrane Stühle und schwebend wirkende Sofas bekannt ist. Für seine „Lifecycles“-Kollektion – eine Reihe von Sitzmöbeln und Tischen aus Kirschbaum, Ahorn und Eiche – ermittelte er anhand einer Lebenszyklusanalyse den ökologischen Fußabdruck jedes einzelnen Entwurfs – um auf diese Weise den Blick der Käufer auf die Nachhaltigkeit zu lenken. „Wenn Menschen Dinge konsumieren, wissen sie den wahren Wert eines Objekts nicht immer zu schätzen“, begründet der mehrfach ausgezeichnete Designer seinen Ansatz. „Ich möchte es ihnen durch künstlerische Arbeiten ermöglichen, den wahren Wert von Objekten für sich selbst, für die Natur, für die Gemeinschaft und für das Wohlergehen des Planeten zu hinterfragen.“

Designklassiker sind nie fertig, sie entwickeln sich ständig weiter.“

Für die Zukunft gestalten: bewusst und innovativ

Vitra arbeitet unterdessen sogar mit Recyclingstoffen, wobei Design-Chef Grosen anmerkt, es brauche Zeit, „um mit nachhaltigen Materialien eine gute Ästhetik zu entwickeln“. Als das Unternehmen etwa begann, den „Eames Plastic Chair“ – einen weiteren Fifties-Entwurf von Charles und Ray Eames – in Varianten aus wiederaufbereitetem Polypropylen herzustellen, tauchte ein Problem auf: „Die Sitzschalen sind wegen des Recyclingmaterials mit winzigen Pigmentflecken durchsetzt“, der Klassiker ist also in seiner Anmutung verändert. Wie die Kundschaft reagiere? Gelassen, so Grosen, denn: „Der natürliche Charakter des Materials wird heute akzeptiert.“ Ohnehin aber gelte auch für Designklassiker – von denen Vitra eine beeindruckende Anzahl im Repertoire hat –, „dass sie nie endgültig fertig sind, sondern sich ständig weiterentwickeln. Einige unserer Produkte sind bereits seit mehr als sieben Jahrzehnten auf dem Markt und haben zahlreiche Aktualisierungen und Verbesserungen erfahren.“ Ein anderes Beispiel dafür, wie Klassiker mit der Zeit gehen: Der eingangs erwähnte „Eames Lounge Chair“ ist in seinen Dimensionen um einige Zentimeter gewachsen, weil die Menschen heute größer werden als in den Fünfzigern. Der typische Rio-Palisander der Schichtholzschalen wurde schon 1998 gegen Santos-Palisander ausgetauscht, der nicht zu den gefährdeten Arten zählt. Und der Polyurethan-Weichschaum der Polsterung, der von BASF kommt, ist der erste mechanisch recycelbare PU-Schaum in einem Vitra-Produkt.

Hier schließt sich der Kreis, denn man darf wohl annehmen: Der Notwendigkeit, ihre Entwürfe immer wieder dem Zeitgeist anzupassen, würden sich auch die großen Gestalter nicht entgegenstellen. So sah auch Charles Eames die Rolle eines Designers als die eines „sehr guten, klugen Gastgebers, der die Wünsche seiner Gäste vorausahnt“. Das ist ihm und seiner Frau Ray offensichtlich treffsicher gelungen.

Weiterführende Links

Fotos: © Thonet Nr. 14 von Michael Thonet/Thonet GmbH, © Wishbone Chair von Hans J. Wegener/courtesy of DWR; © Tulip Armchair von Eero Saarinen/courtesy of Knoll/Federico Cedrone; © Wassily Lounge Chair von Marcel Breuer/courtesy of Knoll; © PH-5 von Louis Poulsen/courtesy of Louis Poulsen; © Lifecycles von Nathan Yong; © Adjustable Table E1027 von Eilleen Gray/classicon.com; © AYNO von Stefan Diez/Midgard; © Lounge Chair by Charles & Ray Eames/Vitra